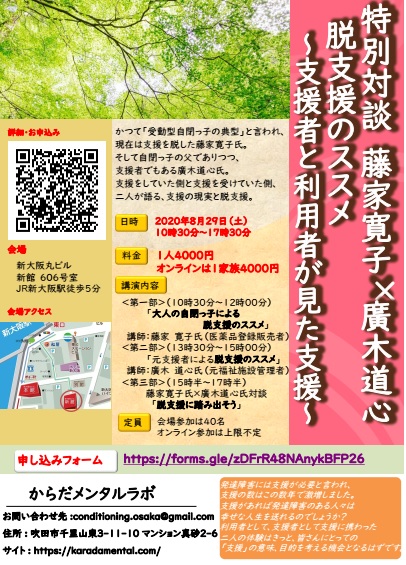

8月29日(土)の講演会

「脱支援のススメ~支援者と利用者が見た支援~」

の開催に向けて、

先日、藤家さんと廣木さんのお二人と

zoomにてミーティングを行いました。

お二人とも佐賀にルーツを持ち、

家系的にもかなり近かった可能性があるということがわかり、

そのお二人が今回、大阪にて講演をする不思議なご縁を感じました。

今回の講演におけるお二人のテーマ

人を助けるというものだから、

「無条件に全て良いもの」という支援への思い込みから脱するために、

支援の限界や現実の問題点も知ることで、

これからの自分なりの支援との関わり方を

改めて考えていく機会とするという点がテーマなことは、

もちろん、これまでお伝えしていた通りです。

今回ミーティングでお二人のお話を伺う中で、

廣木さんは自閉っ子の父として試行錯誤をし、

福祉現場の管理者としても働かれた中で、

「今の福祉は依存を作るのでなんとかしたい」という考えを持たれたそうです。

その経験から語られる言葉は

「自由、権利、周りの理解を求めることに伴う責任」

というテーマが感じられました。

藤家さんはかつて支援を利用していた立場でしたが、

今はそこから脱し、一般社会で戦力として働いておられます。

そういった経験から学んだ

「社会を知ったからこそわかったこと」が

今の支援を見つめ直す重要なポイントとなるのではないでしょうか。

必要な人に必要な支援が届く世の中になるために

最近、

DSM-Ⅳの作成委員長を務めたアレン・フランセス氏が出した、

”「正常」を救え”という本を読みました。

その本の中で、DSMが本来の目的から外れ、

過剰診断を生むようになっていた経緯が紹介されており、

この経緯は今回のミーティングでの

お二人の話にも通ずるようなところがあると感じました。

支援というものは、

本来ケアが必要な人が

より自分らしく生きるための支えるなるものであったはずなのに

そうではなくなっている現実があるということ。

本来の理念は素晴らしくとも、

そこに経済などの色々な思惑が混ざっていくことで、

本来の方向性からは少しずつズレが生じ、

いつの間にか致命的な結果を招いていく。

そのような悲劇を防ぐためには、

各々が気づき、

各々が考えて関わっていくプロセスが必要なはずです。

お二人の経験から語られるお話は、

信用できる支援、支援者とは?

話の通じない支援者にはどう対応する?

支援を利用する前に知っておくことは?

支援者として生きる人は何を知っておく?

など、広く様々な視点からも

支援について考えるヒントが得られる内容となりそうです。

支援者として支援に携わっている方も、

今支援を利用されている方も、

色々な立場の方が聴いて考える機会にしていただけたらと思います。

関心のある方は是非、

こちらのリンクから講演会にお申し込みなさってください。

https://karadamental.com/free/202001131765077646

現地参加、オンライン参加いずれも引き続き募集中です。

対談でお二人に触れていただきたい質問もあればお送りください。

当日、都合の合わない方でも、

お申込み頂いておりますと、

後日1週間の期間限定でオンラインによる視聴も可能となっております。